Ipersensibilizzazione 2415 Technical Pan

Gli appunti che seguono, sono apparsi in rete alcuni anni fa, in parte tagliati e modificati a mia insaputa, dove figuro come collaboratore mentre ne sono l’autore.

Per i pionieri del “fai da te” ripropongo la versione integrale di questa ricerca, corredata di foto.

Queste righe sono rivolte maggiormente, all’amante dell’astrofotografia chimica ad alta risoluzione, cosa ancora oggi non pienamente soddisfatta dal punto di vista delle dimensioni del campo

inquadrato dai moderni sensori CCD, anche se hanno un effetto quantico molto superiore alle pellicole e, di conseguenza, sono avvantaggiati da una posa brevissima.

Considerazioni sulla 2415 Technical Pan

La pellicola kodak 2415 ha una sensibilità nominale da 16 a 320 ISO che varia in funzione dello sviluppo e del tiraggio, che a sua volta determina il contrasto. Di questa pellicola 2415, della sua

ipersensibilizzazione e risoluzione, ne abbiamo letto largamente in vari articoli sulle riviste del settore e da alcuni improvvisati ipersensibilizzatori in rete, ma forse non si è detto tutto.

Ad osservare l’aspetto tecnico con più attenzione, si possono trovare dei compromessi interessanti, ed alcuni addirittura sorprendenti.

Il sottoscritto e l’amico Giovanni Salvadorini, (che si è prestato, in tutte le prove in maniera insostituibile) cercheremo di esporre al meglio i risultati ottenuti.

Oggi con modeste aperture telescopiche si può rivaleggiare fotograficamente con telescopi professionali di ben maggiore diametro, evidenziando i più fini dettagli di nebulose, ammassi e galassie.

La maggior ragione di queste affermazioni si ritiene che sia senza dubbio la “famigerata” pellicola Kodak 2415. Questa pellicola, se davvero hyper, è quasi esente da difetto di reciprocità, e se

sviluppata in modo ottimo, mantiene, (senza tiraggio durante lo sviluppo) la sua straordinaria risoluzione. Per uso astronomico però questo trattamento spinto si rende necessario, ma come vedremo più

avanti, rimangono ancora per ogni millimetro circa 200 coppie di linee a nostra disposizione.

Quasi tutte le pellicole in bianco e nero o a colori, hanno una risoluzione che nei casi migliori oscilla tra 80e125 coppie di linee per millimetro.

Un cenno sul potere risolutivo

Il potere separatore di un obiettivo, in linea di massima, è sempre maggiore di quello dell’emulsione fotografica, però sarebbe utile che questi due fattori fossero il più vicino possibile fra loro.

Due sono i sistemi attuabili; adoprare una pellicola con potere separatore maggiore, (cosa improbabile nel caso della Technical Pan, dato che risolve circa cinque micron) o aumentare la lunghezza

focale del telescopio, ma entrambe le soluzioni comportano un aumento del tempo di posa.

Se, per esempio, abbiamo un telescopio con un diametro di 200mm, e di conseguenza un potere risolutivo di 0.6 secondi d’arco, abbinato ad una pellicola in grado di risolvere cinque micron, ci

possiamo domandare quale dovrebbe essere la lunghezza focale dell’obiettivo o specchio che sia, per avere la massima utilizzazione teorica obiettivo-pellicola.

Questo avverrà quando l’angolo sotteso dal potere separatore dell’obiettivo corrisponderà, sul piano focale, a due volte la risoluzione della pellicola, in pratica dieci micron.

Pertanto si avrà: risoluzione pellicola moltiplicata un radiante espresso in secondi, diviso il potere separatore effettivo, cioè 0.010 X 206265/ 0.6 =3440 millimetri di focale necessaria. Così facendo,

potere separatore e pellicola, sono sfruttati totalmente dando il massimo ottenibile al limite della diffrazione, seeing permettendo.

Per conoscenza si deve aggiungere che questi fini dettagli così ottenuti, per essere visti separati fra loro, devono essere ingranditi come nel caso visuale.

Questi parametri come si è detto sopra, sono puramente teorici, poi in pratica si riducono sensibilmente.

In ogni modo si può affermare il concetto, che se si vogliono fotografare oggetti deboli e diffusi rinunciando ai più fini dettagli, si deve dare la prevalenza ad aperture forzate come F/4-F/2, ma se si

vogliono ottenere risoluzioni prossime al potere separatore dell’obiettivo, occorrono distanze focali maggiori a scapito della luminosità, e di conseguenza si deve “posare” per un tempo maggiore.

Considerazioni sull'ipersensibilizzazione

Per ridurre il tempo di posa, un ruolo importante lo gioca proprio l’ipersensibilizzazione. Per quanto abbiamo potuto costatare, a tutt’oggi nessuno ha mai voluto paragonare la 2415 trattata in idrogeno

puro, ad una sensibilità espressa in ISO, o quanto meno quantificare con esattezza il guadagno ottenuto. Chi avrà tempo e costanza di scorrere questo scritto, capirà l’enorme vantaggio di questo processo,

che certamente supererà ogni aspettativa.

E’ vero che durante questo trattamento ci sono diverse variabili, ma si possono quantificare esattamente, fissando dei parametri precisi e ripetitivi, come vedremo di seguito.

Stando a quello che si legge sulle riviste specializzate, è quasi un obbligo parlare di pellicole hyper, tanto che nelle didascalie di alcune foto si leggono frasi come queste: camera Schmidt F/2 posa

novanta minuti, 2415 ipersensibilizzata, oppure D=12 pollici f/5 posa 80 minuti 2415 hyper.

Walter Ferreri, scrive sul suo libro “fotografia astronomica”, una formula che si è rivelata molto attendibile per pellicole con sensibilità di 400 ISO.

Walter Ferreri, scrive sul suo libro “fotografia astronomica”, una formula che si è rivelata molto attendibile per pellicole con sensibilità di 400 ISO.

Applicando questa formula al primo esempio e considerando la magnitudine sei visibile ad occhio nudo, si avrà: tempo di posa = f/2 al quadrato x 2,5 elevato alla sesta/ 125 = 4 x 244,14 / 125 = 7.8

minuti di posa. Anche considerando un fattore 0.8 per compensare il difetto di reciprocità che è quasi nullo quando la 2415 è hyper, si arriva ad una posa di dieci minuti, sempre ipotizzando una sensibilità

di 400 ISO e un’apertura F/2.

Gli altri 80 minuti del primo esempio a cosa sono serviti? Senza dubbio a compensare la mancata ipersensibilizzazione dichiarata dall’autore della foto e il difetto di reciprocità che entra in gioco quando la

pellicola non è ben trattata. In questo caso non ha senso parlare di ipersensibilizzazione.

Nel secondo esempio va un po' meglio, ma considerando ancora una pellicola da 400 ISO, e magnitudine visuale ancora sei, sono sufficienti 48 minuti di posa per saturare il fotogramma, ma essendone

stati dichiarati 80, i restanti 32 minuti dimostrano che la sensibilità era appena 200 ISO.

Trattare le pellicole per non guadagnare sensibilità è certamente lavoro sprecato.

La camera per l’ipersensibilizzazione

Per ottenere un’ipersensibilizzazione “super” occorre una serie di accorgimenti che devono essere tutti rispettati, riducendo al minimo le tolleranze, altrimenti si otterranno dei risultati scadenti o addirittura

nulli come si è visto sopra.

il nostro kit per il trattamento è autocostruito, ed è simile a quelli già descritti da altri autori. Naturalmente sono state apportate delle modifiche che lo rendono più efficace e più rapido nel trattamento.

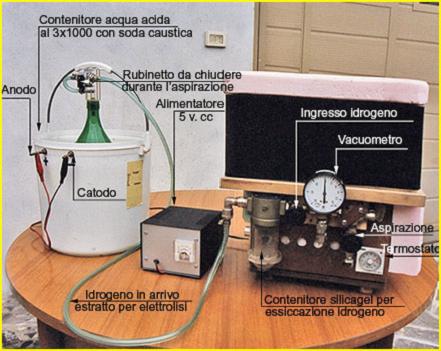

La prima cosa da fare è costruirsi, solo con qualche euro, un secchio che ci permetterà di estrarre l’Idrogeno dall’acqua, attraverso l’elettrolisi.

I due elettrodi (Anodo e Catodo), vedi foto, dovranno essere realizzati in ferro e poi Nichelati (non Cromati) altrimenti l’Idrogeno non sarà puro e il “velo” sulla pellicola sarà più marcato. Se gli elettrodi

non sono rivestiti in gomma, in special modo il Catodo che va collegato al polo negativo, generano Idrogeno anche lungo il loro stelo anziché sulla sola piastrina rettangolare.

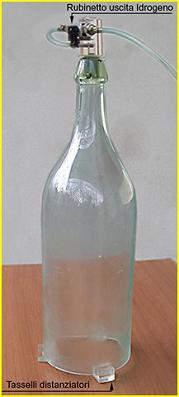

Procuriamoci anche un bottiglione da due litri al quale toglieremo il fondo in maniera molto semplice: con un comune taglia-vetro a rotella diamantata, pratichiamo un leggera incisione sulla circonferenza

della bottiglia in prossimità del fondo. In corrispondenza dell’incisione applicheremo ben stretto uno spago imbevuto di alcool denaturato al quale daremo fuoco con un accendino, facendo molta attenzione

a non scottarsi. Dopo pochi secondi udiremo un secco “TIC” e il fondo della bottiglia cadrà sul tavolo. Con l’aiuto di tela smeriglio oppure un pezzetto di una vecchia mola, smusseremo il taglio, facendo sempre attenzione per non tagliarsi.

Nella parte superiore della bottiglia, va sistemato un cilindretto in Plexiglass con una estremità adattata al collo della bottiglia che serve da tappo a tenuta ermetica, incollato con resina epossidica.

Questo cilindretto nella parte inferiore ha un foro di 6mm di diametro e sale dal basso verso l’alto per circa 3-4cm. Un secondo foro praticato dall’esterno a 90° con il primo, stabilisce il passaggio dell’Idrogeno.

Da questo secondo foro, un tubicino al silicone (tipo da acquario) sarà collegato ad un rubinetto tipo gas che è ancorato all’esterno del cilindretto che funge da tappo. Dalla parte opposta del rubinetto

un altro tubicino porta l’Idrogeno al contenitore sottovuoto.

Nella parte inferiore della bottiglia applicheremo tre tasselli realizzati in Plexsigas per distanziare la bottiglia dal fondo del secchio e permettere al Catodo di arrivare al centro della bottiglia.

Nella parte inferiore della bottiglia applicheremo tre tasselli realizzati in Plexsigas per distanziare la bottiglia dal fondo del secchio e permettere al Catodo di arrivare al centro della bottiglia.

Nella parte superiore del secchio sistemeremo un disco di Plexiglass, con un foro centrale uguale (o poco più) al diametro della bottiglia. Questo disco tiene centrata la bottiglia stessa e impedisce al

secchio di ovalizzarsi quando viene sollevato il manico per tenere premuta la bottiglia sul fondo.

Il suddetto disco appoggerà su tre tasselli avvitati al secchio e dovrebbe aderire lungo tutta la sua circonferenza, evitando così l’evaporazione del liquido.

Il fatto di generare Idrogeno in casa non dovrà preoccupare più di tanto, data l’esigua quantità prodotta comunque arieggiare la stanza fuga ogni dubbio.

Prima di attivare l’elettrolisi occorre immettere il liquido nel secchio, che è composto da acqua potabile (non minerale), che avendo una bassa conducibilità elettrica, occorre addizionarla con soda

caustica al 3 x mille.

Questa miscela andrà preparata prima e poi versata quando è finita la reazione acqua-soda. Attenzione: per compiere questa operazione dobbiamo indossare guanti in gomma.

Questa miscela andrà preparata prima e poi versata quando è finita la reazione acqua-soda. Attenzione: per compiere questa operazione dobbiamo indossare guanti in gomma.

Una volta versato il liquido si dovrà dare corrente agli elettrodi rispettando la polarità con una tensione di 5V continui e una corrente di 2A.

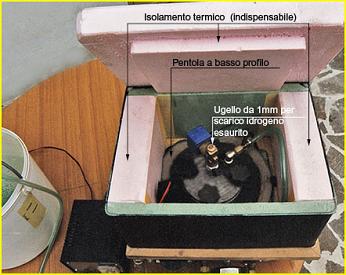

Ora che il generatore d’Idrogeno è fatto, passiamo al contenitore, che chiameremo “pentola a basso profilo”.

La “ pentola” inox, scelta a basso profilo che di solito contiene acqua per riscaldare il contenitore sottovuoto, noi la sostituiremo con un liquido del tipo usato per raffreddare i motori delle auto

attraverso il radiatore; questo fluido è leggermente più denso dell’acqua, evapora molto meno, non imputridisce e mantiene il calore accumulato più a lungo se non è ventilato.

Per riscaldare il liquido e nello stesso tempo ridurre al minimo l’inerzia termica, si è scelto di adoperare una resistenza elettrica da quattrocento Watt, di quelle usate nei forni delle cucine casalinghe.

Questa resistenza elettrica rivestita di tubo metallico, opportunamente piegato a spirale con un diametro interno leggermente superiore al contenitore sottovuoto, e immersa nel liquido, funziona

egregiamente con un’inerzia termica inferiore al mezzo grado (cosa molto importante).

Questa resistenza elettrica rivestita di tubo metallico, opportunamente piegato a spirale con un diametro interno leggermente superiore al contenitore sottovuoto, e immersa nel liquido, funziona

egregiamente con un’inerzia termica inferiore al mezzo grado (cosa molto importante).

Attenzione questa resistenza funziona a 220 Volt: e pertanto si dovrà curare bene l’isolamento dei contatti.

La sonda termostatica, che determina l’accensione e lo spegnimento della resistenza, è stata sistemata in posizione verticale, quasi tangente alle spire della resistenza immersa nel fluido: così facendo

la sonda sente subito il calore della resistenza, interrompendo prontamente l’alimentazione dopo pochi secondi, per poi essere riattivata a brevi intervalli. Con queste rapide accensioni e spegnimenti ripetuti

nel tempo, in maniera regolare, occorre circa un’ora prima che il tutto raggiunga la temperatura prefissata, ma l’inerzia termica scende quasi a zero.

Il contenitore sottovuoto, è semplicemente appoggiato con il suo bordo, sul coperchio, (preventivamente forato) della “pentola” e immerso nel liquido sottostante, all'interno della resistenza spiralata.

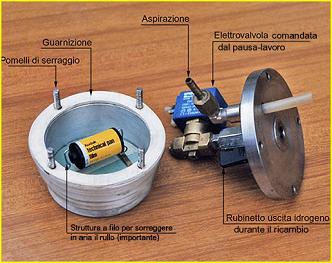

Questo contenitore costruito in alluminio ci consente la massima trasmissione del calore dall’esterno all’interno: per facilitare questa trasmissione, sulla parte esterna del contenitore stesso, si sono

ricavati dei canali a sezione rettangolare per aumentare la superficie a contatto del liquido e ridurre al minimo la differenza di temperatura tra il liquido stesso e l’interno del contenitore sottovuoto. Il

coperchio di questo contenitore è mantenuto in chiusura da quattro pomelli a vite, che serrano il coperchio contro la guarnizione in gomma, per assicurare la massima tenuta.

Questo contenitore costruito in alluminio ci consente la massima trasmissione del calore dall’esterno all’interno: per facilitare questa trasmissione, sulla parte esterna del contenitore stesso, si sono

ricavati dei canali a sezione rettangolare per aumentare la superficie a contatto del liquido e ridurre al minimo la differenza di temperatura tra il liquido stesso e l’interno del contenitore sottovuoto. Il

coperchio di questo contenitore è mantenuto in chiusura da quattro pomelli a vite, che serrano il coperchio contro la guarnizione in gomma, per assicurare la massima tenuta.

Essendo questo coperchio al di fuori del liquido, disperde calore nell’ambiente, sottraendolo al contenitore stesso, di conseguenza la temperatura all’interno dell’ipercamera non raggiunge quella del liquido

riscaldato.

Per ovviare a questo si è innalzato una barriera in Plexiglass intorno alla scatola, coibentandola all’interno con poliuretano espanso di quattro centimetri di spessore, del tipo ad alta densità, e la “pentola”

a basso profilo è stata “affogata” in schiuma poliuretanica, in modo che non disperda calore all’esterno. Al di sopra della barriera coibentata, un tappo sempre in poliuretano completa l’isolamento.

In questo modo si è costruita una sorta di scatola adiabatica, in altre parole, che permette una trasformazione termodinamica fra il liquido e il contenitore sottovuoto, senza scambio di calore tra il sistema

in esame e l’ambiente che lo circonda. In questo modo siamo arrivati proprio al risultato che ci eravamo proposti di raggiungere. Sul coperchio del contenitore sottovuoto si è montato in posizione verticale,

oltre al vacuometro, un rubinetto tipo gas, (vedremo poi l’utilizzo) e su di esso è stata avvitata un'elettrovalvola, tipo quelle usate nelle macchine per fare il caffé, con ugello di uscita ridotto a 1.5 millimetri

che è pilotata da un semplice circuito elettronico (pausa-lavoro) reperibile in commercio: questo apparecchio permette l’apertura e la chiusura dell’elettrovalvola a intervalli prestabiliti. Nel nostro caso la

valvola è normalmente chiusa quando è alimentata. Si apre ogni 25 minuti, e rimane aperta per 3 secondi.

In questo piccolo lasso di tempo l’idrogeno che è all’interno del contenitore, a pressione ambiente, essendo più leggero dell’aria di 14 volte, fuoriesce velocemente, e contemporaneamente entra nuovo

idrogeno dall’alimentazione, che deve sempre essere aperta, anche quando l’elettrovalvola è chiusa. Questo ricambio è un parametro molto importante, perché l’idrogeno si satura rapidamente di vapore

acqueo e molecole d'ossigeno che sono intrappolate nell’emulsione fotografica, e se non si cambia spesso, il velo che si forma sulla pellicola, a sviluppo effettuato, aumenta rapidamente inducendo

l’operatore a ridurre il tempo di trattamento o ad abbassare la temperatura; ma chi agisce variando questi parametri per comodo, o per negligenza, non potrà nemmeno pensare di raggiungere

l’ipersensibilizzazione sperata.

In questo piccolo lasso di tempo l’idrogeno che è all’interno del contenitore, a pressione ambiente, essendo più leggero dell’aria di 14 volte, fuoriesce velocemente, e contemporaneamente entra nuovo

idrogeno dall’alimentazione, che deve sempre essere aperta, anche quando l’elettrovalvola è chiusa. Questo ricambio è un parametro molto importante, perché l’idrogeno si satura rapidamente di vapore

acqueo e molecole d'ossigeno che sono intrappolate nell’emulsione fotografica, e se non si cambia spesso, il velo che si forma sulla pellicola, a sviluppo effettuato, aumenta rapidamente inducendo

l’operatore a ridurre il tempo di trattamento o ad abbassare la temperatura; ma chi agisce variando questi parametri per comodo, o per negligenza, non potrà nemmeno pensare di raggiungere

l’ipersensibilizzazione sperata.

Una particolare attenzione va riservata a come viene realizzato il vuoto. La 2415 si presenta rivestita da uno strato protettivo antigraffio, che rallenta in parte l’azione del gas che interagisce con la

pellicola, e anche per questo motivo si è reso necessario adoprare idrogeno puro.

Per facilitare il trattamento è opportuno che il vuoto sia fatto molto lentamente aprendo parzialmente il rubinetto dell’aspirazione, altrimenti lo strato protettivo s'indurisce ulteriormente rendendo più

difficile il trattamento, e di conseguenza si raggiunge una sensibilità minore.

Occorre anche cercare di rallentare al massimo la formazione del velo, pertanto si deve operare come segue. Ad ipercamera fredda s'inserisce il rullino da trattare, oppure uno spezzone, sempre nel

rullino, che dovrà appoggiare su una struttura di filo inox affinché il rullo stesso non venga a contatto con nessuna parte del cilindro che lo contiene. Sul fondo del contenitore è opportuno inserire un

dischetto di polistirolo sottile, circa cinque millimetri, per essere certi che il rullo riceva calore solo per irraggiamento e non per conduzione.

Dopo avere adottato tutte le precauzioni sopra descritte, abbiamo messo un igrometro insieme al rullo, all’interno del contenitore e abbiamo fatto il vuoto con una buona pompa meccanica e,

nonostante i 50° di tutto il complesso, l’umidità non scendeva sotto il 25%. Un buon valore, ma ancora un po’ alto. Nel cercare di ridurlo ci siamo accorti che aprendo parzialmente il rubinetto

sottostante l’elettrovalvola, che a riposo resta aperta, mentre la pompa aspirante era in azione, l’umidità residua scendeva.

Dopo avere adottato tutte le precauzioni sopra descritte, abbiamo messo un igrometro insieme al rullo, all’interno del contenitore e abbiamo fatto il vuoto con una buona pompa meccanica e,

nonostante i 50° di tutto il complesso, l’umidità non scendeva sotto il 25%. Un buon valore, ma ancora un po’ alto. Nel cercare di ridurlo ci siamo accorti che aprendo parzialmente il rubinetto

sottostante l’elettrovalvola, che a riposo resta aperta, mentre la pompa aspirante era in azione, l’umidità residua scendeva.

Quasi sorpresi, ma subito convinti di quello che stava succedendo, abbiamo cercato le condizioni migliori per abbassare ulteriormente il residuo d'umidità, che si sono verificate quando il rubinetto

era quasi chiuso. A pompa in funzione questo valore si può leggere sul vacuometro, che deve segnare un valore quasi prossimo al vuoto più spinto ottenibile. Così facendo si crea una corrente

d’aria calda, (50°) che dalla parte superiore della scatola isolata, passa attraverso l’ugello da 1,5mm posto sull’elettrovalvola e attraversa l’ipercamera, facendo scendere rapidamente il gradi di

umidità. Dopo dieci minuti l’umidità residua si era stabilizzata ad un valore ottimo del 5%.

Riepilogando procederemo come segue: metteremo il rullo sulla sua struttura a filo, stringeremo bene i pomelli del coperchio dell’ipercamera, chiuderemo il rubinetto sotto l’elettrovalvola,

chiuderemo il rubinetto sull’aspirazione della pompa, apriremo il rubinetto sul collo della bottiglia, accenderemo la pompa (va bene un compressore da frigorifero da 135W) collegando il tubo

di aspirazione del motore al coperchio dell’ipercamera. Per dare inizio a questa prima aspirazione per non danneggiare il rullo, apriremo parzialmente e molto lentamente il rubinetto

dell’aspirazione vicino alla pompa, il liquido contenuto nel secchio verrà risucchiato attraverso l’ipercamera salendo di livello all’interno della bottiglia stessa: quando il liquido arriverà

all’ultimo centimetro chiuderemo rapidamente il rubinetto sul collo (ma non fermeremo la pompa a vuoto, e lasceremo il rubinetto semichiuso), poi daremo corrente agli elettrodi,

rispettando la polarità. Occorre circa un’ora per produrre due litri d’Idrogeno e mentre il liquido nella bottiglia piano piano scende per la progressione dell’Idrogeno che si forma,

possiamo accendere la resistenza comandata dal suo termostato, che a rapidi cicli acceso-spento porterà alla temperatura di 50° centigradi l’intero complesso. Durante questa

fase la pompa resterà sempre accesa, l’ipercamera sarà sottovuoto, ma occorre togliere tutta l’umidità residua e per questo apriremo parzialmente (quasi niente), il rubinetto sotto l’elettrovalvola

che a riposo resterà aperta. L’aria calda che si trova sopra l’ipercamera nella parte ben coibentata, verrà risucchiata dalla pompa attraverso l’ugello da 1,5mm creando proprio quella corrente

di aria calda che seccherà tutto l’interno dell’ipercamera, rullo e pellicola compresi.

A temperatura raggiunta, segnalata da un led verde e fatto il pieno di Idrogeno, attiveremo il circuito dell’elettrovalvola che si chiuderà immediatamente, per dare inizio al ciclo.

A questo punto si aprirà il rubinetto che era quasi chiuso, sostituito ora dall’elettrovalvola di scarico, da cui uscirà l’idrogeno durante il ricambio: dopo aver fatto il vuoto lento per almeno 15

minuti si chiuderà l’aspirazione, si aprirà l’idrogeno che saturerà l’ipercamera fino a pressione ambiente (vacuometro a zero): chiuderemo di nuovo l’idrogeno (rubinetto sul collo della bottiglia),

si farà ancora il vuoto per poi chiudere l’aspirazione e spegnere la pompa, riaprendo l’idrogeno, che rimarrà aperto per tutto il trattamento. Questi due svuotamenti sono necessari per togliere

più aria possibile dall’ipercamera e dalle tubazioni.

Da questo punto in poi il ciclo prosegue in modo automatico per tutto il trattamento, sostituendo l’idrogeno, ogni volta che occorre com'era prefissato in precedenza.

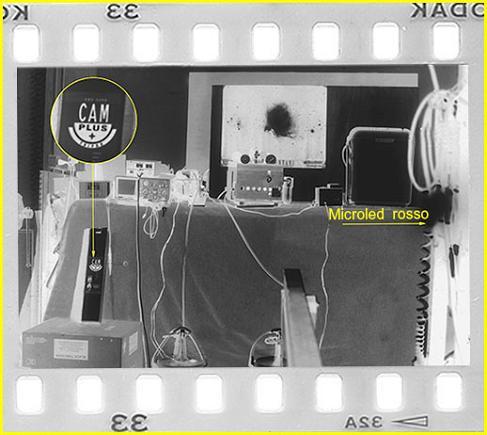

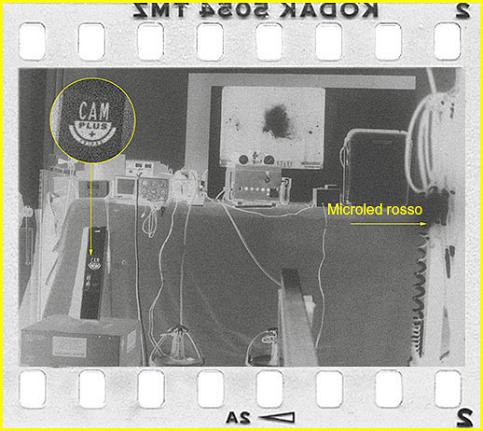

I nostri test dimostrano chiaramente che dopo 3 ore e 10 minuti ad una temperatura di 50° effettivi senza incorrere nell’inerzia termica, che è causa di molti insuccessi, la sensibilità della 2415 ha superato

di almeno uno stop la TMAX 3200 ISO. E questo lo abbiamo potuto appurare comparando i due negativi che sono stati ripresi, con le due pellicole, in un magazzino illuminato solo da un microled

rosso: illuminato si fa per dire,

dato che dopo 15 minuti l’occhio percepiva solo qualche debole ombra senza nulla distinguere. Il tempo di posa è stato di 20minuti a f/8 con un 50mm montato su una Canon.

I nostri test dimostrano chiaramente che dopo 3 ore e 10 minuti ad una temperatura di 50° effettivi senza incorrere nell’inerzia termica, che è causa di molti insuccessi, la sensibilità della 2415 ha superato

di almeno uno stop la TMAX 3200 ISO. E questo lo abbiamo potuto appurare comparando i due negativi che sono stati ripresi, con le due pellicole, in un magazzino illuminato solo da un microled

rosso: illuminato si fa per dire,

dato che dopo 15 minuti l’occhio percepiva solo qualche debole ombra senza nulla distinguere. Il tempo di posa è stato di 20minuti a f/8 con un 50mm montato su una Canon.

In ultimo: non sottovalutate l’inerzia termica, assicuratevi che l’umidità residua all’interno dell’ipercamera sia più bassa possibile, accertatevi che l’alimentazione dell’idrogeno sia continua durante tutto

il trattamento. Una volta montato il rullo nella fotocamera (preferibilmente a casa in luogo asciutto), conviene usare un sacchetto di plastica ampio, fermato con un elastico al focheggiatore, che

contenga la fotocamera e permetta di trasportare il rullo senza mai toglierlo per tutta la sessione fotografica: cosi l’umidità della notte non filtrerà all’interno della camera desensibilizzando la pellicola,

dato che le reflex sono a tenuta di luce, ma l’aria può circolare al loro interno.

Per la conservazione dei rullini a queste alte sensibilità, non basta mettere il rullo nel suo contenitore e infilarlo in un sacchetto dove viene praticato il vuoto e sistemarlo nel freezer: l’aria che rimane nel

contenitore è sufficiente a cedere molecole di ossigeno alla pellicola facendogli perdere sensibilità rapidamente.

Per la conservazione dei rullini a queste alte sensibilità, non basta mettere il rullo nel suo contenitore e infilarlo in un sacchetto dove viene praticato il vuoto e sistemarlo nel freezer: l’aria che rimane nel

contenitore è sufficiente a cedere molecole di ossigeno alla pellicola facendogli perdere sensibilità rapidamente.

Per ovviare a quanto sopra descritto si dovrà preparare un vaso di vetro, per esempio un contenitore da pomodori, con coperchio e guarnizione riempito per metà con silicagel. Il rullo, o i rulli senza

contenitore in plastica, verranno appoggiati direttamente sul silicagel. Prima però si preparerà un ago per iniezioni che verrà infilato attraverso lo spessore della guarnizione, per poi chiudere il

coperchio con il suo gancio: attraverso l’ago si praticherà il vuoto con la solita pompa. Dopo alcuni minuti di aspirazione si sfilerà l’ago con una rapida mossa e metteremo il vaso in freezer. Con

questa procedura si toglie completamente l’aria anche tra le spire della pellicola che così manterrà a lungo la sua sensibilità.

Torna alla sezione strumenti di Piero Lavoratti