Il telescopio uno

Vedi il telescopio due

Questo strumento (Fig. 1) è stato costruito interamente con l’ausilio di un tornio medio-piccolo ed una macchina per lavorare le parti ottiche anch'essa costruita, come il telescopio

quasi totalmente con materiali di recupero. Una caratteristica che contraddistingue questo

telescopio

è la combinazione ottica, del tipo

Schmidt -

Newton -

Cassegrain

con apertura f/4-f20. Questo schema ottico ibrido, è stato attentamente studiato, ed è frutto di numerose considerazioni,

le più importanti delle quali ho ritenuto utile esporre qui di seguito.

Progettazione

Lavorazione e controlli ottici

Parti meccaniche

Lo scopo della costruzione è stato quello di ottenere uno strumento adatto sia all’osservazione visuale e fotografica del profondo cielo e sia di

quella planetaria. Uno strumento, quindi, che coniugasse una buona

luminosità

e ampiezza di campo per la prima e una notevole lunghezza focale per la seconda.

L’idea di base è stata quella di realizzare un classico riflettore composto da uno specchio primario di forma parabolica, che nella configurazione

Newton risultasse molto luminoso e corretto dal

coma

che caratterizza questi schemi ottici.

Correzione che può essere ottenuta solamente facendo ricorso ad un correttore di coma. Ma era impensabile ricorrere solo all’uso di un correttore di

tipo commerciale in quanto questi dispositivi, abbinati agli specchi parabolici, non correggono perfettamente il campo se non è presente, nel gruppo

di elementi che li costituisce, almeno una superficie

asferica

e questi dispositivi speciali sono molto costosi. Era da scartare anche la possibilità di ricorrere ad uno specchio sferico dotato di

lastra correttrice

sul raggio di curvatura per eliminare

l’aberrazione sferica

In questo caso si sarebbe potuto fare a meno anche del correttore di coma, grazie al diametro

ridotto della lastra rispetto allo specchio primario, ma lo strumento sarebbe risultato troppo ingombrante. Sempre nel caso di specchio sferico,

ma optando per la lastra correttrice posta sul fuoco, le cose si sarebbero complicate ulteriormente perché la lastra così posizionata non sarebbe in

grado di correggere tutta l’aberrazione sferica senza introdurre un residuo di

l’aberrazione sferica;

che potrebbe essere eliminato soltanto ricorrendo ad una coppia di lastre, ma le superfici da lavorare diventerebbero quattro, e di conseguenza le

difficoltà di lavorazione ed i costi per l'acquisto di vetri speciali salirebbero vertiginosamente.

La soluzione adottata, alla fine, è stata quella di dare allo specchio primario una forma intermedia tra lo sferico e il parabolico, in altre parole

si tratta di uno specchio sferico con la parte medio-centrale leggermente scavata rispetto allo sferico. In questo modo l’aberrazione sferica da

correggere è minore e la lastra correttrice posta a distanza fuoco svolge bene il suo compito. In questo modo è stato possibile adottare un

correttore di coma commerciale che, posizionato alla giusta distanza dal piano focale, fornisce un campo ben corretto su tutto il fotogramma.

Per questo schema ottico è stato necessario posizionare il correttore in posizione diversa da quella consigliata dalla casa costruttrice.

Per rendersene conto basta osservare con attenzione la puntiformità delle stelle agli angoli di una qualsiasi foto ottenuta con questo strumento e

riprodotte qui a sinistra.

Una volta lavorato lo specchio primario e quello piano, prima di essere

alluminati

sono stati posizionati nelle loro

celle

e perfettamente collimati, ricordando che la

collimazione

deve essere ottica e non geometrica. A questo punto è iniziata la lavorazione della lastra correttrice con una delle due superfici leggermente

sferica, molto prossima al piano, e l’altra con una forma di quarto grado, più o meno accentuata proprio come la lastra di Schmidt. Appena lucidata e accennata, la forma richiesta è stata messa nel suo

alloggiamento per l’esatto controllo dell’intero complesso ottico con il

metodo del reticolo di Ronchi

A tale scopo è stata utilizzata una sorgente di luce filiforme monocromatica, centrata sulla

lunghezza donda

del Sodio e posta ad una distanza pari a cinquanta volte la focale dello strumento (circa 40 metri). A tale distanza, infatti, l’aberrazione

sferica residua rispetto all’infinito, si può considerare nulla, essendo in questo caso, inferiore alla tolleranza di lavorazione richiesta. Questa sorgente invia un fronte d’onda che attraversando le varie

parti ottiche, a partire dalla

lastra correttrice, va a convergere sul piano focale del telescopio dove è posto un reticolo di diffrazione a contrasto di fase composto da 210 tratti opachi e 210 tratti chiari per millimetro, calcolato per l’apertura

dello strumento.

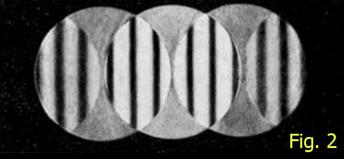

Adoperando un reticolo con questa frequenza e una sorgente di luce monocromatica si eliminano tutte le frange d’ombra iridate e di ordine superiore che sovrapponendosi sono da considerarsi un disturbo. Le frange rimanenti, essendo acromatiche, sono ben contrastate e nette permettendo una correzione sul fronte d’onda molto spinta come si vede nell'interferogramma di Fig. 2, dove il disco centrale rappresenta l’onda diffratta di ordine 0, a destra l’onda di ordine +1 e a sinistra l’onda di ordine -1. Nella sovrapposizione delle onde diffratte, all’interno delle lunule si formano le frange d’ombra che ci dicono quanto e dove deve essere corretto il fronte d’onda di tutto il nostro sistema ottico. Va detto inoltre che il reticolo rileva qualsiasi errore normale ai suoi tratti, perciò per essere sicuri che non ci sia astigmatismo, introdotto da un errore zonale, ovvero per far sì che l’onda sia una figura di rivoluzione intorno al suo asse, si dovrebbe necessariamente ruotare l’elemento in lavorazione più volte di 90° durante il controllo. Se dopo la rotazione dell’elemento, le frange d’ombra non cambiano posizione, va tutto bene, altrimenti se si inclinano rispetto alla posizione precedente, o addirittura si capovolgono durante l’avvicinamento del reticolo al fuoco, siamo in presenza di astigmatismo più o meno marcato, ovvero l’elemento in lavorazione non è una figura di rivoluzione. Nel punto in cui le frange si distanziano tra loro inclinandosi e allargandosi, vuol dire che la superficie in quel punto tende ad essere cilindrica introducendo questo tipo di aberrazione, che non può essere tollerata. Per il “fai da te”questo errore è tipico delle lavorazioni manuali, perché non si esercita sempre la stessa pressione ad ogni movimento di “vai e vieni”. Per questo motivo è preferibile costruirsi una robusta macchina che assolva al lavoro. Quando le frange che si formano nelle due lunule all’interno del disco centrale sono rettilinee, parallele ed equidistanti, si può essere sicuri della nostra lavorazione.

Adoperando un reticolo con questa frequenza e una sorgente di luce monocromatica si eliminano tutte le frange d’ombra iridate e di ordine superiore che sovrapponendosi sono da considerarsi un disturbo. Le frange rimanenti, essendo acromatiche, sono ben contrastate e nette permettendo una correzione sul fronte d’onda molto spinta come si vede nell'interferogramma di Fig. 2, dove il disco centrale rappresenta l’onda diffratta di ordine 0, a destra l’onda di ordine +1 e a sinistra l’onda di ordine -1. Nella sovrapposizione delle onde diffratte, all’interno delle lunule si formano le frange d’ombra che ci dicono quanto e dove deve essere corretto il fronte d’onda di tutto il nostro sistema ottico. Va detto inoltre che il reticolo rileva qualsiasi errore normale ai suoi tratti, perciò per essere sicuri che non ci sia astigmatismo, introdotto da un errore zonale, ovvero per far sì che l’onda sia una figura di rivoluzione intorno al suo asse, si dovrebbe necessariamente ruotare l’elemento in lavorazione più volte di 90° durante il controllo. Se dopo la rotazione dell’elemento, le frange d’ombra non cambiano posizione, va tutto bene, altrimenti se si inclinano rispetto alla posizione precedente, o addirittura si capovolgono durante l’avvicinamento del reticolo al fuoco, siamo in presenza di astigmatismo più o meno marcato, ovvero l’elemento in lavorazione non è una figura di rivoluzione. Nel punto in cui le frange si distanziano tra loro inclinandosi e allargandosi, vuol dire che la superficie in quel punto tende ad essere cilindrica introducendo questo tipo di aberrazione, che non può essere tollerata. Per il “fai da te”questo errore è tipico delle lavorazioni manuali, perché non si esercita sempre la stessa pressione ad ogni movimento di “vai e vieni”. Per questo motivo è preferibile costruirsi una robusta macchina che assolva al lavoro. Quando le frange che si formano nelle due lunule all’interno del disco centrale sono rettilinee, parallele ed equidistanti, si può essere sicuri della nostra lavorazione.

Un altro punto a favore di questo strumento, è il tipo di trascinamento del

moto orario ;

la

coppia vite-corona

è stata costruita con 359 denti passo 1 per ridurre al minimo il

periodismo

intrinseco di questa coppia cinematica, periodismo che cresce aumentando il passo dei denti a parità di diametro della corona.

La corona e la vite senza fine sono state sistemate all’interno di una scatola a tenuta stagna, per lavorare a bagno d’olio, avendo così un movimento più fluido e duraturo nel tempo anche a temperature

molto basse. Questa scatola, anziché essere calettata sull’asse orario, come di consueto, è stata piazzata sopra una robusta mensola avvitata in parete. Osservando la foto dello strumento, si nota una

parte della scatola contenente la corona nell’angolo in alto a destra. Una piccola ruota di 15mm. di raggio solidale con l'asse della corona trascina per frizione un settore triangolare a base raggiata

collegato all’asse orario a mezzo di una robusta frizione, anch’esso visibile nella foto. Questo triangolo si comporta come un settore di una corona avente un raggio uguale alla focale del telescopio,

esattamente 800mm. Naturalmente questo sistema non è privo di svantaggi: occorre una postazione fissa e non è possibile effettuare osservazioni o pose fotografiche di durata superiore a 2 ore, essendo

quest’ultima, in funzione dell’arco di circonferenza che rappresenta la base del settore. Al termine delle due ore occorre allentare la frizione, riportare a zero il settore e ripartire per un’altra sessione

di lavoro. Al di là di queste due limitazioni, l’errore del periodismo è diviso per il rapporto tra il raggio del settore triangolare calettato sull’asse orario di mm. 800 e il raggio di mm. 15 della ruota motrice

calettata sull’asse della corona. In altre parole un periodismo ridotto di 53,3 volte, che è migliore di quello ottenibile con un accurato

PEC,

rendendo la guida sicura e riposante: in caso di guida manuale e che, comunque, non guasta anche in caso di guida automatica. Il motore

che si nota vicino all’asse orario, comanda una vite senza fine (munita di

encoder,

che attraverso una corona da 360 denti provvede alla

ricerca automatica

degli oggetti celesti tramite PC, sovrapponendo il moto veloce a quello orario.

Lo strumento di guida utilizzato per questo strumento (non visibile in fig. 1) è costituito da un Maksutov da 5" di diametro, f/5 + Barlow 2,5x, con lo specchio bloccato in modo da evitare gli assestamenti e

strutturato in modo da eliminare le pericolose

flessioni differenziate .

Torna alla sezione strumenti di Piero Lavoratti